ヤングケアラーという言葉が注目されるようになってからしばらく経ちましたが、実際には多くの子どもたちが、その負担を“誰にも知られないまま”抱え続けています。家族の介護や家事を日常的に担っているにもかかわらず、自分がヤングケアラーであると気づいていない子どもも少なくありません。また、周囲の大人が異変を感じても「家庭の問題にどこまで踏み込んでよいか分からない」という迷いから、支援につながらないケースもあります。

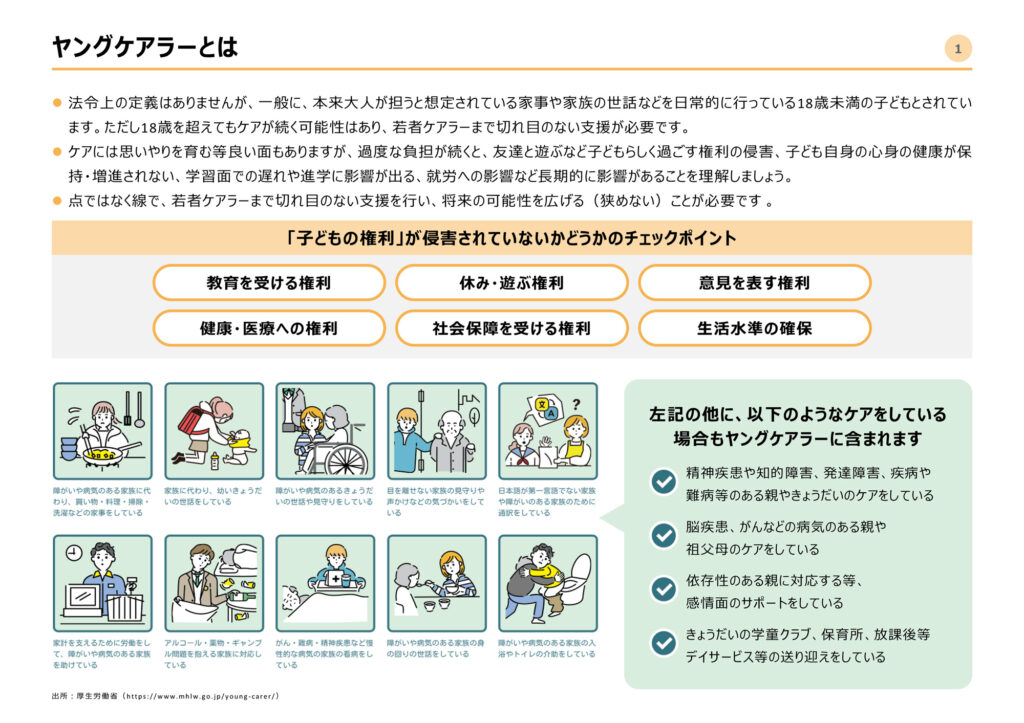

こうした実態を受け、茨城県ではこのたび「ヤングケアラー支援マニュアル」と「アセスメントシート」を作成し、公表しました。支援の第一歩は“気づくこと”だと言われますが、その気づきが現場で確実に生かされるよう、チェックポイントや支援の流れ、さらには実際の事例まで丁寧に整理されており、関係者にとって大きな手助けとなる内容になっています。福祉・介護・医療・教育といった多機関が協力するには、共通の視点と判断基準が必要です。その入り口として、このマニュアルの意義はとても大きいと感じます。

茨城県議会公明党県議団は、ヤングケアラー支援を継続して議会で取り上げてきました。たとえば令和5年3月定例会では、高崎進県議が不登校問題とあわせてヤングケアラーへの支援体制を問い、教育現場における早期把握の重要性を指摘しました。また、令和6年9月定例会では、八島功男県議が代表質問の中でヤングケアラー支援を正面から取り上げ、知事に対し「子どもの負担を見逃さず、支援につなぐ仕組みの強化」を求めています。

ヤングケアラーは、家の中でひっそりと進む課題であるがゆえに、声を上げることが難しい子どもたちです。だからこそ、大人が気づき、学校や地域、行政が連携して支えていかなければなりません。今回の支援マニュアルは、そのための“共通の地図”のような存在になるでしょう。茨城県としても、議会の議論を踏まえながら、地域とともに子どもの成長を支える仕組みづくりを進めていくことが期待されます。

ヤングケアラーを一人にしない社会へ。今回の取り組みがその確かな一歩になることを願っています。

ヤングケアラー支援マニュアル

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/chiiki/carer/c-yc/documents/manual_yc.pdf