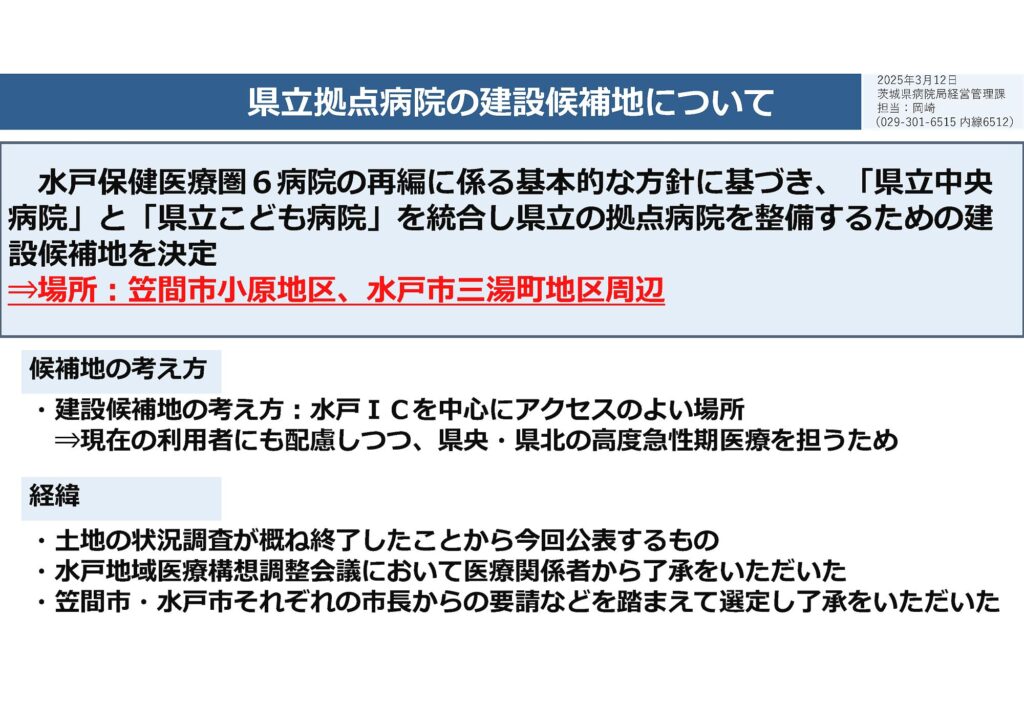

茨城県は、県立中央病院とこども病院の統合し、新たな病院を笠間市小原地区・水戸市三湯町地区周辺に建設することを発表しました。

茨城県は、人口10万人あたりの医師数が全国ワースト2位であり、医師の確保が深刻な課題となっています。さらに、水戸保健医療圏には県立・公的病院が複数存在するものの、機能が重複し、効率的な医療提供が難しくなっていました。特に筑波大学からの医師派遣の継続が難しくなったこともあり、病院の統合と機能の再編が急務となりました。新たな拠点病院は、がんや小児、周産期などの高度医療を提供する役割を担い、医療資源を集約することで質の高い医療を安定的に提供できる体制を構築します。また、手術支援ロボットの導入など最新医療の充実も期待されています。

新病院の建設地は、常磐自動車道の水戸インターチェンジから約4キロの地点で、JR常磐線内原駅からも近く、救急搬送時のアクセスが向上するとされています。一方で、現在の中央病院に通院している患者からは「病院が遠くなると困る」といった声も上がっています。県としては、既存の利用者の利便性を考慮しつつ、医療体制の最適化を進める方針です。

この統合は、県央・県北地域の医療提供体制を再編する第一歩と位置づけられています。今後、県立病院だけでなく、水戸協同病院や水戸赤十字病院など公的病院も含めた6病院を2つの拠点病院を中心とした病院群に再編する計画が進められます。これにより、各病院が専門性を分担し、地域全体で最適な医療サービスを提供する仕組みを整えていく考えです。

新たな県立病院の建設は、地域の医療を持続可能なものにするための大きな改革です。しかし、その一方で、現行の病院を利用する患者の不安も大きく、県は地域住民の声を聞きながら、移行期間のサポートやアクセス向上の施策を検討していく必要があります。

県民の命と健康を守るため、より良い医療提供体制の構築が期待されます。今後の動向にも注目しながら、引き続きこの問題を見守っていきたいと思います。