7月30日、第5回「未来を拓く新たな茨城づくり調査特別委員会」が開催されました。県議会公明党からは村本修司議員が出席しました。

この日は、関彰商事株式会社から執行役員ビジネストランスフォーメーション部長兼海外事業統括副部長の坪山則夫氏、ビジネストランスフォーメーション部海外事業統括事業推進課長の荒木清俊氏、同課サンテ・タク氏、デジタルトランスフォーメーション部R&Dセンターのカーティケヤ・シン氏を招き、「茨城県における外国人材の採用に関する現状と課題」について説明を聴取し、意見交換を行いました。

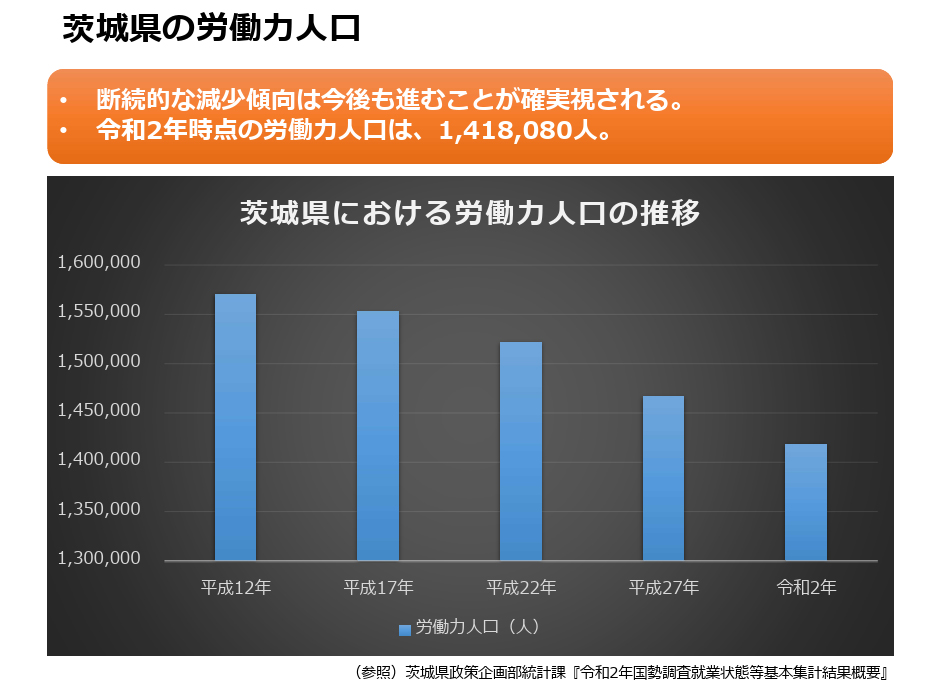

茨城県では、人口減少と少子高齢化が進み、深刻な労働力不足が避けられない現実となっています。特に建設業や製造業では、すでに多くの企業が人手不足を理由に事業の継続に不安を抱えています。県の試算によれば、2050年には約27.5万人もの働き手が不足すると予測されており、このままでは地域経済の基盤そのものが揺らぎかねません。

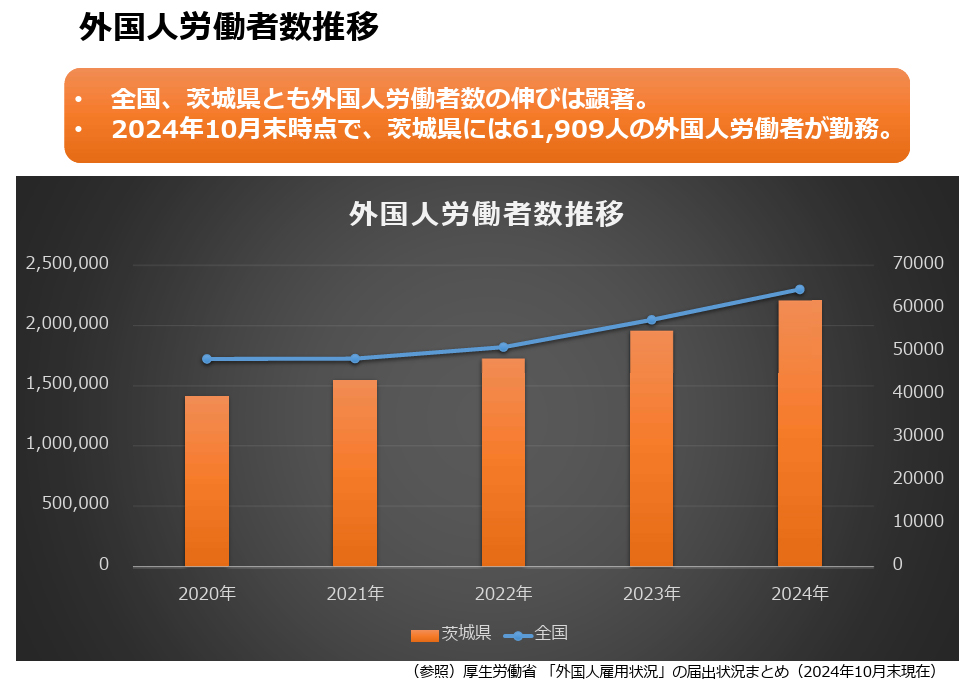

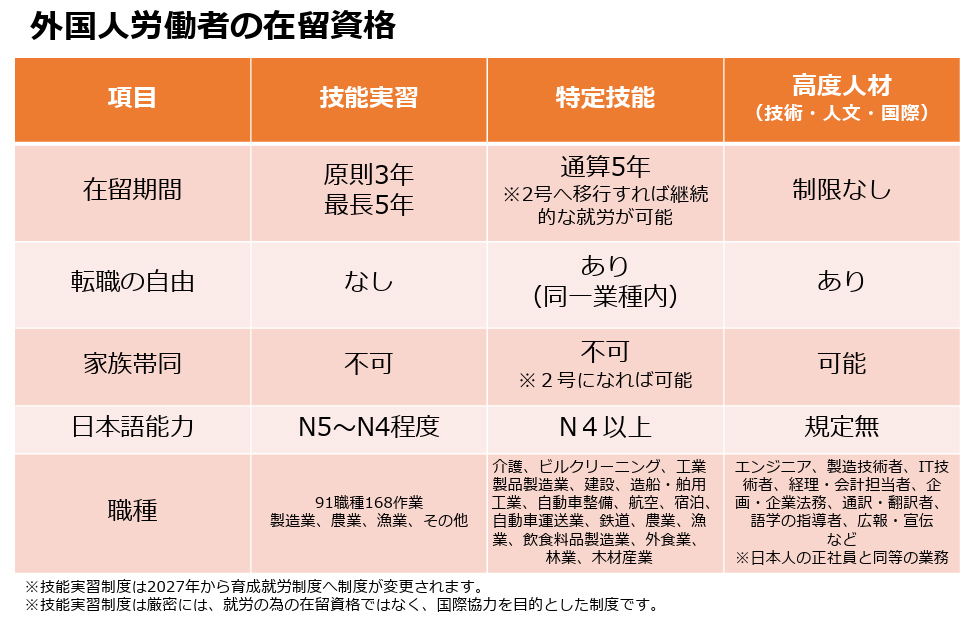

こうした状況の中で、外国人材の存在がますます重要になっています。2024年10月末時点で茨城県内では約6万人を超える外国人労働者が働いており、その多くが製造業や建設業など地域産業の最前線で活躍しています。特にベトナム、インドネシア、中国といった国々からの人材が増えており、技能実習や特定技能といった在留資格で働く方々が大半を占めています。今後、安定的な労働力を確保するには、常時20万〜30万人規模の外国人材が必要になるとも試算されています。

さらに2027年からは、新たに「育成就労制度」がスタートします。これまでの技能実習制度が廃止され、人材育成と確保を目的とした新制度へと移行することになります。最大の変化は、労働者本人の意思による転職が一定の条件下で可能になる点です。企業は制度に頼って人材を囲い込むのではなく、職場環境や待遇、キャリアパスの明確化など、自らの魅力で選ばれる存在になることが求められます。

茨城県も積極的な動きを見せています。ベトナム政府機関との協力覚書を締結し、安定的な人材供給ルートを確保するほか、インドの名門大学と連携して高度人材の育成やインターンシップの受け入れを進めています。また、民間企業による海外での就職フェアなども成果を上げています。単に「人を集める」だけでなく、どの国から、どの分野の人材を求めるのかを明確にした戦略的なアプローチが展開されています。

しかし、人材を獲得するだけでは十分ではありません。働き手に「この地域で働き続けたい」と思ってもらうためには、定着と共生が不可欠です。茨城県は全国に先駆けて「外国人版いばらき幸福度指標」を策定し、生活やキャリア、教育といった分野での課題を可視化しています。無料の日本語・就労スキル学習システムの提供、母語で相談できるサポーターの増員、子どもの教育支援の拡充など、暮らしと学びを支える環境整備も進められています。

企業や自治体、そして私たち一人ひとりにできることは少なくありません。企業は外国人材を長期的に育成する「人財」として捉え、キャリアパスの提示や職場環境の改善に努める必要があります。行政は生活の障壁を取り除く仕組みや、やさしい日本語の普及など、多文化共生の基盤づくりを進めることが大切です。そして地域住民としても、異文化への理解と寛容な姿勢を持ち、共に暮らしを築いていく意識が求められます。

外国人材を単なる労働力としてではなく、地域のパートナーとして迎え入れることができるかどうか。それが、茨城県が将来にわたって持続可能で活力ある地域として発展できるかどうかを左右します。今の課題は、同時に新しい可能性を切り拓くチャンスでもあります。多様な人々と共に歩む茨城の未来を、一緒に考え、行動に移していく時が来ています。