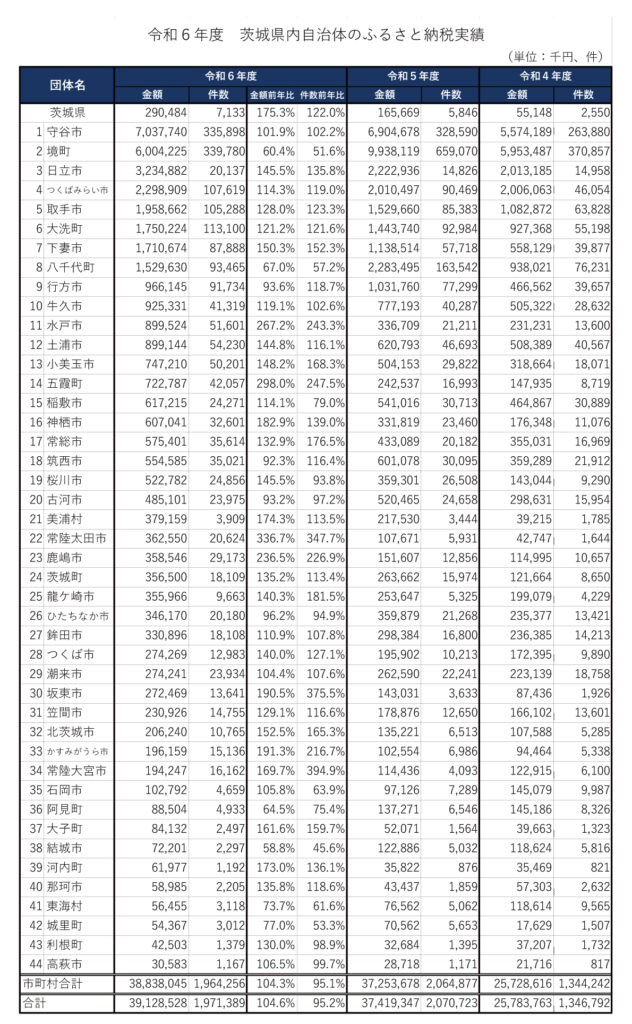

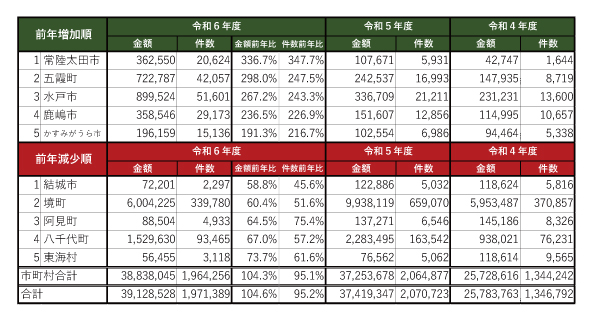

守谷市が70億円超でトップ、境町60億円、日立市約32億円/常陸太田市は3倍超に

令和6年度の茨城県ふるさと納税実績がまとまりました。県全体の総受入額は約391億円と前年より増加しましたが、寄付件数は減少し、一件あたりの平均寄付額が上昇するという変化が見られました。これは、高額な返礼品や体験型返礼品が寄付者の関心を集め、高所得層を惹きつけていることを示しています。

令和6年度ふるさと納税実績を見ると、守谷市が70億円超でトップ、境町が60億円で続き、日立市が約32億円と急伸した一方、返礼品の供給難に見舞われた境町は大きく減少しました。高額な電化製品や体験型返礼品が高所得層の関心を集める一方で、返礼品に依存するリスクも浮き彫りになっています。

返礼品の多様化とストーリー性の強化

高額家電で成果を出した日立市のような例を参考にしつつも、境町のコメ不足のように特定の品目に依存すると大きな減収リスクがあるため、多様な返礼品を育てることが不可欠です。また、単に「お得」な商品を用意するだけでなく、その背景にある課題や地域の物語を伝えることが重要です。

例えば、北海道旭川市では食品会社と連携してフードバンクを支援する寄付プロジェクトを実施し、寄付者に社会貢献のストーリーを訴求した結果、2,000万円以上の寄付を集めました。

鹿児島県阿久根市の「若者応援プロジェクト」も、「地域の未来を寄付で支える」という強いメッセージが幅広い世代の共感を呼びました。こうした事例は、返礼品にストーリー性を持たせることで寄付者の心を動かす手法を示しています。

体験型返礼品と関係人口の創出物品だけでなく、地域の資源を活かした体験型返礼品も注目されています。横浜市はシーサイドラインの運転体験を返礼品として提供し、他自治体にない「リアルな体験」が話題となりました。高知県四万十町ではカヌー体験と地元ガイド付きツアーを返礼品にして関係人口の拡大を目指しています。こうした体験を通じて地域を訪れてもらうことは、単発の寄付に終わらず「また来年も行ってみたい」という心理的なつながりを生み、関係人口や将来の移住・交流人口の増加にもつながります。

地域プレイヤーとの連携と人材育成

ふるさと納税を自治体だけで完結させるのではなく、民間企業や学校、地域おこし協力隊などのプレイヤーと連携することも成功の鍵です。千葉県館山市は地域に移住した起業家の知見を活かし、魅力的な返礼品開発とPRを行って寄付額が大幅に伸びました。宮崎県日南市は地域おこし協力隊と共同で情報発信を行い、地域のストーリーを丁寧に発信しています。山梨県立笛吹高校と連携した農業クラウドファンディング型のふるさと納税も、高校生の協働による寄付設計で教育と地域課題の解決を結び付けています。このような取り組みは若者の育成にもつながり、地域経済の将来を支える人材を育てることにも寄与します。

デジタルマーケティングと長期的な関係づくり

寄付者層を広げるには、ターゲットごとに適切なメディアを使い分けることが大切です。長崎県波佐見町はSNS広告を活用してターゲット別に広告を運用し、寄付獲得の効率を高めました。佐賀県唐津市はLINE公式アカウントを使って寄付者への継続的な情報発信を行い、リピーター寄付の仕組み化に成功しています。成功自治体に共通するのは、寄付者像を明確に設定し、単なる商品紹介ではなく、地域に住む人々の思いや課題を伝えるストーリー性のあるメッセージを重視している点です。

2025年制度改正への対応

来年10月からの制度改正では、ポイント還元やクーポンなど寄付者へのインセンティブが全面的に禁止され、寄付が地域支援本来の意義に基づくものとなることが期待されています。さらに、第三者に謝礼金を支払って寄付者を勧誘する行為は禁じられ、募集活動の透明性が求められます。返礼品は地場産品でなければならず、調達費用は寄付額の3割以下に抑えることが明確化され、産地や調達方法の透明性が強化されます。広告宣伝では「お得」「コスパ」といった表現が制限され、地域の課題や魅力を伝えることが重視されるため、自治体は地域課題や支援の必要性を明確に伝えるPRへの転換が求められます。

今後の取り組みへの提案

今後、茨城県内の自治体がふるさと納税を安定的に成長させるためには、次のような視点が重要です。

- 関係人口・移住促進の視点:ふるさと納税をきっかけに地域に興味を持った人に向け、観光や移住情報を発信し、関係人口の創出につなげます。体験型返礼品や地域イベントへの招待はその入口になります。

- 返礼品の多様化と高付加価値化:高額家電のように全国から注目されるアイテムを持つ一方で、地域産品や工芸品、農業体験や自然体験など多様なラインナップを用意し、特定品目への依存リスクを分散させます。

- ストーリー性のあるプロジェクト型寄付:子どもの貧困対策、災害復興支援、食支援など社会課題と結び付いた寄付メニューを設け、寄付者が「共感できる理由」を提示します。具体的な用途や成果を丁寧に報告し、長期的な支援を促します。

- 地域外のプレイヤーと協働したブランドづくり:地元企業や農家、高校生、移住者など様々な主体と協働して商品開発や情報発信を行い、多様な視点を取り入れた地域ブランディングを進めます。

- 制度改正への適応と透明な運営:2025年の制度改正を踏まえ、返礼品の地場産要件やコスト上限を遵守し、宣伝文句も地域貢献に軸足を置きます。寄付金の使途や返礼品の調達プロセスを公開し、公平性と透明性を確保します。

- データ活用と継続的な広報:寄付者属性を分析し、ターゲットごとにWeb広告やSNS、動画など最適な媒体で情報を届けます。LINEなどを活用して寄付者と双方向にコミュニケーションを取り、リピーターを増やします。

ふるさと納税は単なる財源確保ではなく、地域と寄付者を結びつける仕組みです。茨城県内の自治体が互いの成功事例や課題を共有し、地域独自の魅力と物語を丁寧に発信することで、寄付者との長期的な信頼関係を築き、持続可能な地方創生の好循環を生み出せるでしょう。