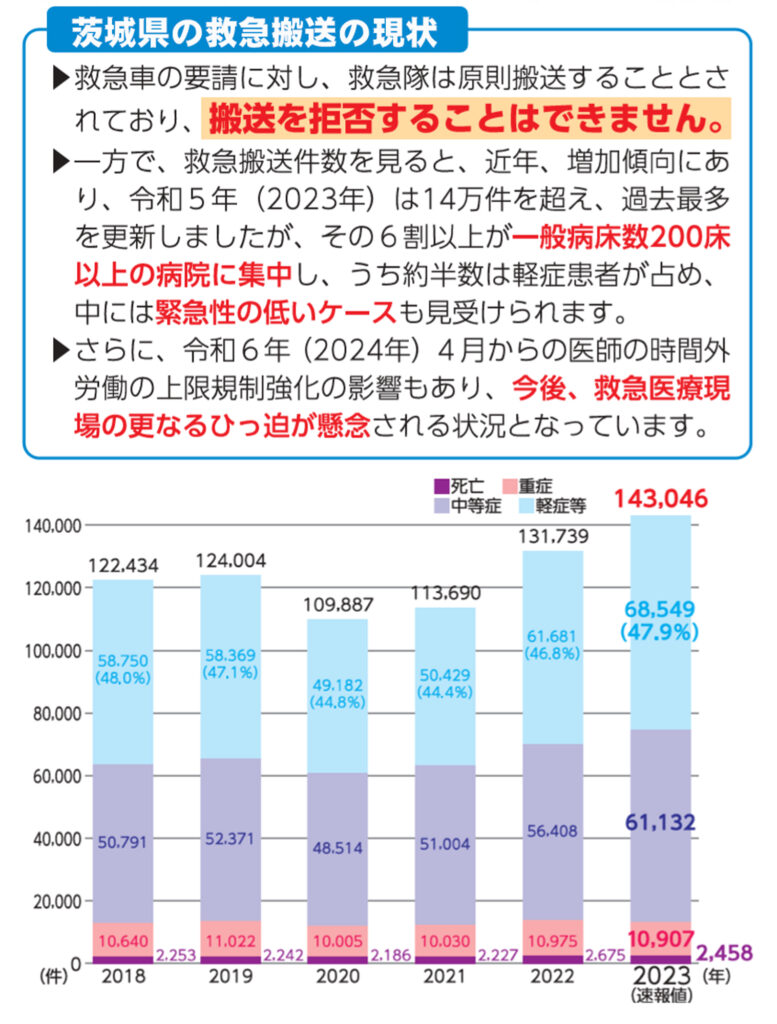

近年、茨城県では救急搬送の件数が増加傾向にあり、とくに大規模な一般病院に患者が集中する状況が続いてきました。200床以上の病院に搬送されるケースが全体の6割以上を占め、その中で軽症と判断される患者が約半数にのぼるという実態は、救急医療体制にとって大きな負担となっていました。こうした状況が続けば、本来優先すべき重篤な救急患者の受け入れが困難になり、「救える命が救えなくなる」事態に陥りかねません。

こうした懸念を背景に、茨城県は2024年12月2日から、救急車で搬送された患者のうち、緊急性が認められなかった場合には、指定された22の病院で「選定療養費」の徴収を始めました。これは、救急医療の適正な利用を促し、限られた医療資源の有効活用を目指すための新たな試みです。

対象となる病院は、県内広域に分布しており、水戸協同病院や筑波大学附属病院、日立総合病院、土浦協同病院などの中核病院が含まれます。徴収される金額は病院により異なり、7,700円が基本ですが、筑波大学附属病院では13,200円、筑波メディカルセンター病院では11,000円といった例もあります。

制度導入後の3か月間、すなわち2024年12月から2025年2月までの運用状況を県が検証した結果、以下のような変化が見られました。

まず、県全体の救急搬送件数は、近県5県で前年よりも4~9%増加したのに対し、茨城県では0.5%減少。さらに、軽症患者の搬送は9.2%減少し、22病院への搬送数も1.6%減少しました。とりわけ、軽症の患者が占める割合は前年の44.0%から38.7%へと5.3ポイント減少しており、制度の導入が一定の抑制効果をもたらしたことが読み取れます。

また、救急車を呼ぶか迷った際に活用される「茨城県救急電話相談」の相談件数も増加し、回線増設の効果もあって応答率は90%を超える水準に改善しました。これにより、必要な相談がより多くの県民に届けられる体制が整いつつあると言えるでしょう。

しかしながら、制度の運用には慎重さも求められます。選定療養費の導入が、逆に救急車の呼び控えを招き、結果として重症化を招いてしまっては本末転倒です。そのため県では、引き続き県民への丁寧な周知啓発を行い、以下の3点をしっかりと呼びかけていくとしています。

一つ目は、「命に関わる緊急時には、迷わず救急車を呼ぶ」こと。

二つ目は、「明らかに緊急性のない軽い症状の場合は、地域の診療所などを受診」すること。

三つ目は、「救急車を呼ぶべきか迷ったときは、救急電話相談を活用」することです。

今後も県は、医療機関や消防、関係団体と連携しながら、運用状況の検証を重ね、制度の適切な運営と広報を通じて、救急医療体制の維持と質の向上を図っていく考えです。

この制度が、救急医療の「本来の役割」を守り、真に必要な患者に手を差し伸べられる環境づくりに繋がるよう、私たち県民一人ひとりも救急の「適正利用」について改めて意識を高めることが求められています。

茨城県における救急搬送時の選定医療費徴収病院(徴収額)

【水戸市】総合病院水戸協同病院(7,700円)、水戸赤十字病院(7,700円)、水戸済生会総合病院(7,700円)

【笠間市】茨城県立中央病院(7,700円)

【茨城町】水戸医療センター(7,700円)

【日立市】日立総合病院(7,700円)

【ひたちなか市】ひたちなか総合病院(7,700円)

【東海村】茨城東病院(7,700円)

【神栖市】白十字総合病院(1,100円)

【土浦市】総合病院土浦協同病院(11,000円)、霞ヶ浦医療センター(7,700円)

【つくば市】筑波大学附属病院(13,200)、筑波メディカルセンター病院(11,000)、筑波記念病院(7,700円)、筑波学園病院(7,700円)

【龍ケ崎市】龍ケ崎済生会病院(7,700円)

【取手市】JAとりで総合医療センター(7,700円)

【牛久市】牛久愛和総合病院(7,700円)、つくばセントラル病院(7,700円)

【阿見町】東京医科大学茨城医療センター(7,700円)

【筑西市】茨城県西部メディカルセンター(7,700円)

【境町】茨城西南医療センター病院(7,700円)

医療・福祉・介護