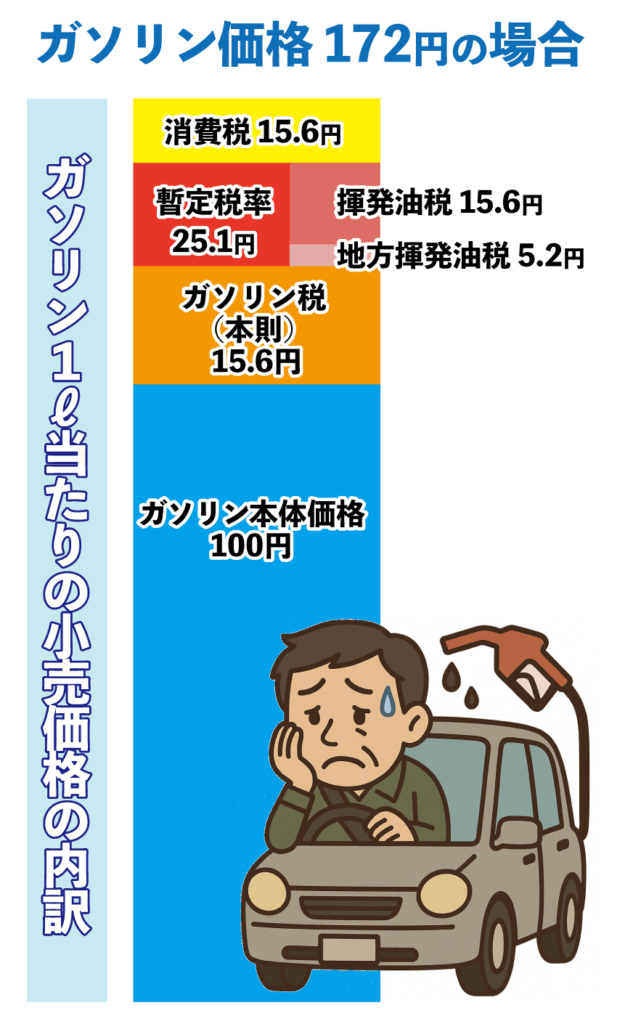

長年、私たちの暮らしを支えながらも、負担感を与え続けてきた「ガソリンの暫定税率」が、いよいよ廃止に向けて動き出しました。この暫定税率は1974年度、道路整備のための一時的な措置として導入されたものですが、その後も繰り返し延長され、事実上の恒久的な増税となって現在に至ります。2025年現在、ガソリン1リットル当たりに課される税のうち、25.1円がこの暫定分として上乗せされており、消費税や石油石炭税を含めると、1リットルあたり約53.8円が税金に充てられています。これは、給油価格の約40%が税で構成されていることを意味し、家計への重圧は決して小さなものではありません。

長年、私たちの暮らしを支えながらも、負担感を与え続けてきた「ガソリンの暫定税率」が、いよいよ廃止に向けて動き出しました。この暫定税率は1974年度、道路整備のための一時的な措置として導入されたものですが、その後も繰り返し延長され、事実上の恒久的な増税となって現在に至ります。2025年現在、ガソリン1リットル当たりに課される税のうち、25.1円がこの暫定分として上乗せされており、消費税や石油石炭税を含めると、1リットルあたり約53.8円が税金に充てられています。これは、給油価格の約40%が税で構成されていることを意味し、家計への重圧は決して小さなものではありません。

こうした中、公明党は「生活者目線」に立って一貫して制度の見直しを主張してきました。そして昨年末、自民党・公明党・国民民主党の三党間で「暫定税率を廃止する」との幹事長合意が成立。半世紀にわたる制度に終止符を打つ方向性が明確に打ち出されたのです。あわせて、公明党は国民の負担をいち早く軽減するため、暫定税率撤廃までの「つなぎ措置」として、ガソリン価格を1リットルあたり10円引き下げる補助金制度の導入を政府に強く提言しました。この提案が受け入れられたことで、2025年5月以降、石油元売会社への補助を通じた価格抑制策が始まり、全国平均でガソリン価格は10円程度下がる見通しとなっています。

この価格抑制による恩恵は、家計にも確実に表れます。総務省の統計によると、2人以上世帯の年間ガソリン支出は平均で約7万円。暫定税率が完全に廃止されれば、1リットルあたり約13.6%の価格引き下げが期待され、年間で約9,670円もの家計負担軽減につながると試算されています。こうした実感できる政策効果は、政治への信頼回復にもつながると考えられます。

しかし一方で、ガソリン税収は地方自治体の財源にも深く関わっており、政策の効果と同時に、構造的な影響にも目を向ける必要があります。現在の暫定税率25.1円のうち、国税である揮発油税が19.9円、地方税として「地方揮発油税」が5.2円を占めています。この地方分は、道路整備や橋梁の補修、雪害対策など、地域の基盤整備を担う財源として、国から地方へ交付される極めて重要な収入です。

茨城県においても、広大な県土を縦横に走る幹線道路や、通学路の安全確保、農村部の老朽橋の修繕など、多くの事業がこの財源によって支えられてきました。とりわけ自動車交通への依存が高く、公共交通の整備が限定的な地域では、道路整備の質がそのまま住民の安全や暮らしやすさに直結しています。もし地方揮発油税5.2円分の財源が失われれば、こうしたインフラの維持管理に支障をきたす恐れがあり、茨城県のみならず全国の自治体で懸念の声が上がっています。

このため、公明党は単なる「税の撤廃」だけにとどまらず、暫定税率の廃止後に発生する財源不足にどう対応するか、代替財源の確保や制度設計の再構築を視野に入れた提言活動を進めています。自民党・公明党・日本維新の会による三党協議の場では、価格引き下げの恩恵を生活者に届けるとともに、自治体の道路整備財源の安定確保や、流通業界への影響緩和など、総合的な視点での議論が続いています。

現在、2026年4月からの暫定税率廃止が有力視されています。これは、ガソリン価格の構造を大きく変える歴史的な転換点になるかもしれません。けれども同時に、地域インフラや財政の仕組みにどのような再設計が求められるのか、私たち自身も注視し、声を上げていく必要があります。

「安くなる」ことだけを喜ぶのではなく、その背景にある公共財源や暮らしの基盤にも思いを寄せながら、より良い制度づくりに参加していく――それが、地域と生活の未来を守る市民の責任ではないでしょうか。公明党はこれからも、暮らしに寄り添う改革を一歩一歩、着実に進めていきます。