2025年10月6日、茨城県議会の代表質問で、県議会公明党の八島功男議員が「本県産主食用米の安定供給と持続可能な茨城農業のビジョン」について、大井川和彦知事に質問しました。

昨年(2024年)8月の地震をきっかけに、店頭からお米が消えた“令和の米騒動”とも呼ばれる社会的混乱を受け、八島議員は、食料安全保障の観点から主食であるお米の安定供給を確保するための県の方針を質しました。 八島議員は、気候変動や農業従事者の高齢化、流通システムの問題、価格の高騰といった構造的課題を指摘し、今後の農業政策には「消費者が安心し、農家が希望を持てる価格と仕組み」が必要だと訴えました。

特に、高温に強く収量が安定する新品種「にじのきらめき」の普及推進を求めました。

これに対して大井川知事は、「担い手の高齢化や分散農地などの構造的課題に対応するため、農業の構造改革を進め、“儲かる農業”を実現することが重要」と答弁。 また、農地の大規模化やスマート農業技術の導入、輸出米やブランド米の拡大、高温対策を強化すると述べました。

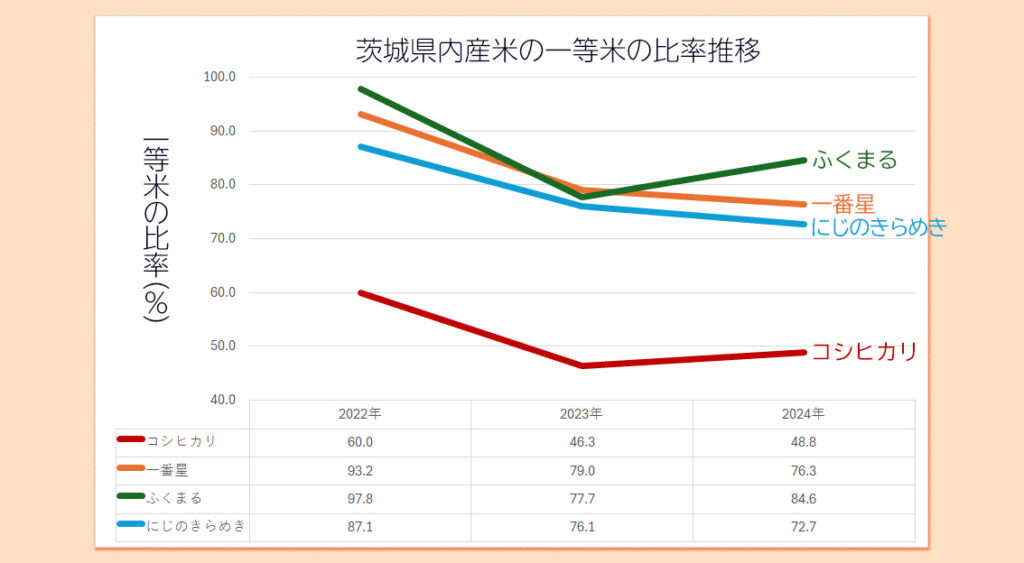

「にじのきらめき」や「ふくまる」など高温に強い品種の作付面積を拡大し、品質向上と安定供給の両立を目指す考えを示しました。さらに、農林水産部に「有機農業・気候変動対策推進室」を設置し、気候変動に強い農業への転換を進める方針を明らかにしました。

八島議員は、農業の持続可能性と食料安全保障の観点から、県民の食卓を守るための具体的な対策を今後も提案していく考えです。

暑さに強く食味が良い新たな品種「にじのきらめき」

近年、温暖化の影響によって稲の登熟期に高温が続くことが増え、玄米品質の低下や収量の不安定化が全国各地で課題となっています。こうした中で、茨城県にある国立研究開発法人「農研機構(農業・食品産業技術総合研究機構)」が開発した新しいお米の品種「にじのきらめき」が注目を集めています。これは、高温環境にも強く、しかもコシヒカリに匹敵する良食味と多収性を両立させた、いわば“次世代型のお米”です。

「にじのきらめき」という名前には、「虹のように多彩な特性を輝かせたい」という願いが込められており、見た目の美しさとおいしさを兼ね備えた品種として開発されました。実際、このお米は炊き上がりのつややかさが印象的で、粒が大きく、口に含むとほどよい粘りと甘みを感じるといいます。試験栽培を行った地域からは、「あっさりしているのに旨みがある」「冷めてもおいしい」といった評価も多く寄せられています。

一方、生産者にとってもこの品種は大きな魅力を持っています。登熟期の高温に強いだけでなく、茎が短く倒れにくいため、多肥栽培にも適しており、標準的な条件でもコシヒカリよりおよそ15%以上多く収穫できることが確認されています。さらに、縞葉枯病への抵抗性を備えており、病害に対するリスクを軽減できることから、安定した収量が期待できるのです。

こうした特性を背景に、すでに全国各地で「にじのきらめき」の普及が進められています。茨城県をはじめ、群馬県、静岡県、和歌山県、佐賀県などでは奨励品種として採用が進み、産地銘柄米としての登録も拡大しています。農研機構では生産者向けのセミナーを開催し、栽培技術の共有や地域ごとの適地適作の検証が進められています。実需者、つまりお米を扱う流通業者や外食産業などからも、「高品質で安定供給が見込める品種」として期待が寄せられているようです。

もちろん、新品種の導入には地域の気候や土壌条件に応じた工夫が必要です。冷涼地や標高の高い地域では、登熟が遅れて青未熟粒が出る可能性もあるため、導入にあたっては試験的な少面積から始めることが推奨されています。また、水管理や施肥量の調整など、きめ細やかな栽培技術が求められる点も忘れてはなりません。しかし、こうした工夫を重ねることで、気候変動の中でも安定的な米づくりを実現できる可能性が広がるのです。

日本の稲作は、いままさに温暖化という新しい課題に直面しています。「にじのきらめき」は、その時代の変化に応える希望の品種といえるでしょう。高温に強く、環境にも配慮し、しかもおいしい――。まさに“これからの時代を見据えたお米”です。農業現場では「多収・良食味・強い稲」という三拍子そろったこの品種が、新しい主力米として期待されています。

私たちの食卓に届くお米が、こうした技術革新によって支えられていることを思うと、改めて日本の農業研究の力強さを感じます。いつの日か、「にじのきらめき」が全国の食卓を彩る日も遠くないかもしれません。未来を見据えた米づくりの挑戦は、今まさに始まったばかりです。