本日5月3日は、日本国憲法の施行から78年目となる「憲法記念日」です。1947年のこの日、日本は新たな憲法を施行し、「国民主権」「基本的人権の尊重」「恒久平和主義」という三つの基本原理を国の礎に据えました。戦争の悲惨な記憶の中から築かれたこの憲法は、日本の戦後社会を導く羅針盤として、今日まで多くの人々の暮らしと価値観に深く根ざしてきました。

本日5月3日は、日本国憲法の施行から78年目となる「憲法記念日」です。1947年のこの日、日本は新たな憲法を施行し、「国民主権」「基本的人権の尊重」「恒久平和主義」という三つの基本原理を国の礎に据えました。戦争の悲惨な記憶の中から築かれたこの憲法は、日本の戦後社会を導く羅針盤として、今日まで多くの人々の暮らしと価値観に深く根ざしてきました。

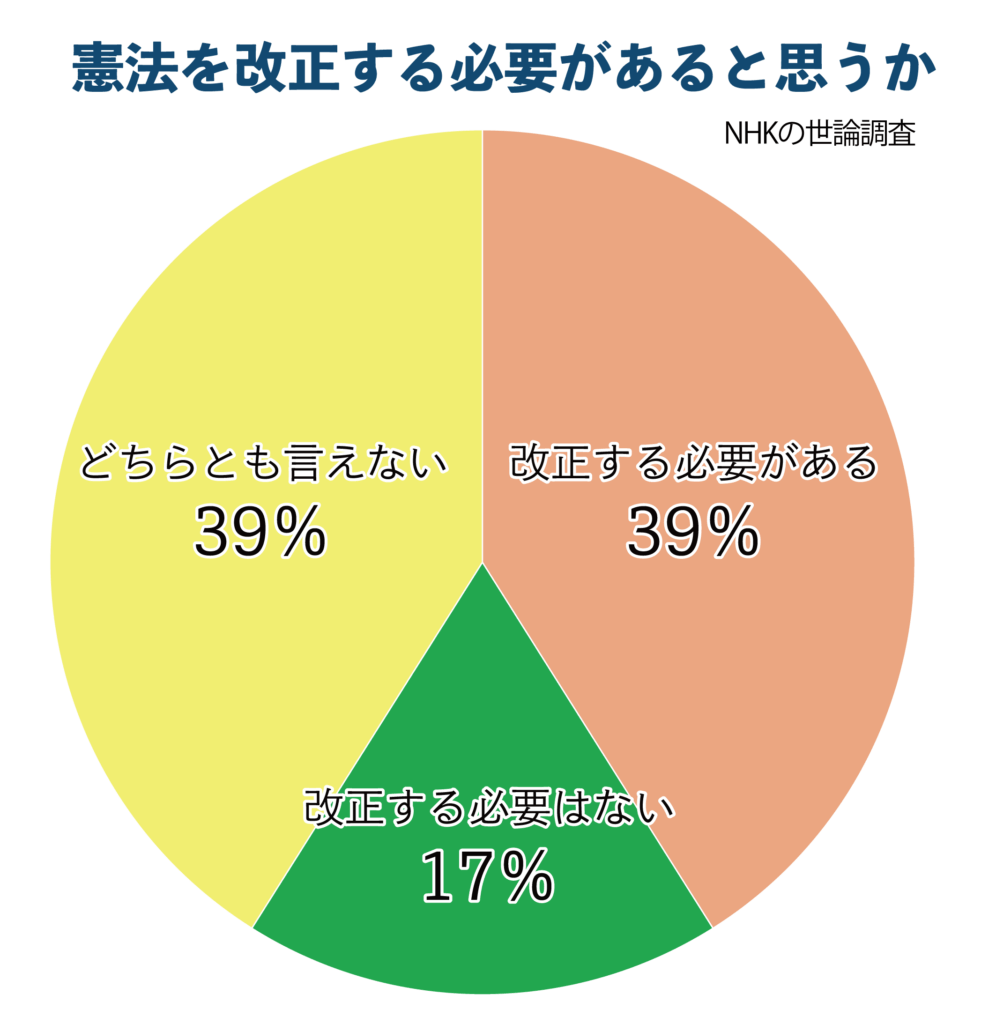

NHKが憲法記念日を前に行った最新の世論調査によれば、「今の憲法を改正する必要がある」と考える人は39%で、「必要はない」とする人は17%、残る39%は「どちらともいえない」と答えています。この結果は、憲法に対する国民の関心の高さと、同時にその複雑な立ち位置を如実に物語っています。特に憲法9条に関しては、「改正すべき」が34%、「改正の必要はない」が28%、「どちらともいえない」が33%と意見が分かれており、慎重な議論が求められる分野であることがうかがえます。

私たちは、日本国憲法の根幹をなす「三原理」こそが、変動の激しい国際社会の中でますますその価値を増していると考えています。とりわけ、憲法9条については、あらためて「改正の必要はない」との立場を強調したいと思います。憲法9条は、戦争の惨禍を繰り返さないという日本人の強い誓いの結晶であり、「平和国家」としての日本の信頼の象徴でもあります。

今回の世論調査では、9条を「非常に評価する」「ある程度評価する」と答えた人は66%にのぼり、多くの国民が憲法の平和主義に価値を見出していることが分かります。たしかに安全保障環境は厳しさを増しており、防衛力の強化は必要です。しかしそれはあくまでも「専守防衛」の範囲内であり、憲法の精神に則った外交努力の継続が大前提です。2月の日米首脳会談で確認された「自由で開かれたインド太平洋」の推進も、9条の精神を逸脱することなく、平和的な関与を基調とすべきです。

こうした平和主義の理念を具体的な政治行動に反映させるため、茨城県議会でも力強い提言がなされています。2025年3月、県議会本会議に登壇した公明党の八島功男議員は、戦後80年の節目にあたる本年を「不戦の誓いを新たにする機会」と位置づけ、日本政府に対して核兵器禁止条約の締約国会議へのオブザーバー参加を強く求めました。八島議員は、唯一の被爆国である日本が、条約に参加できない事情があったとしても、その立場や平和への姿勢を誠実に国際社会へ説明することが、道義的責任であると訴えました。

これに対して大井川知事は、「核兵器の廃絶は全人類共通の願いであり、日本が唯一の戦争被爆国として国際社会に訴えていく役割は非常に重要である」と述べ、平和社会の構築に向けた県の姿勢を明確にしました。また、茨城県庁では原爆関連のパネル展や紙芝居の上演などを通じて戦争の悲惨さを次世代に伝える取り組みを継続しており、知事自身も沖縄「茨城の塔」慰霊祭に出席して、県民を代表して平和の誓いを新たにしたことが報告されています。

憲法とは、時の政治に流されることなく、国民の権利と平和を守る最後の砦です。「特定のリーダーの考え方に盲目的に従うのではなく、冷静に立ち止まり、再確認することが大切」という有識者の言葉に、私は深く共感します。日本国憲法78年目のこの日にあたり、あらためてその原点に立ち返り、未来の世代に誇れる社会を築くために、私たち一人ひとりが憲法とどう向き合うかを真剣に考える契機としたいと思います。