いま、全国で公立高校の入学試験制度を大きく見直す動きが進められています。政府は、「単願制」――一人一校しか受験できない現行制度の見直しに着手し、「デジタル併願制度」の導入を検討していると報じられました。

この動きに、茨城県の大井川和彦知事は「率先して取り組みたい」と、4月25日の記者会見で発言しました。知事は、子どもたちにより多くの選択肢を提供し、無駄な萎縮を防ぎながら自由な進路選択を後押ししたい、という思いを強調しました。

では、デジタル併願制度とはどのような仕組みなのでしょうか。

デジタル併願制度とは、生徒が複数の高校を「志望順位順」に登録し、入試後の得点や内申点などに基づいて、もっとも志望度の高い合格校に自動的に割り振る制度です。これにより、受験生は第一志望に挑戦しながらも、滑り止め的に第二・第三志望を設定することができるようになります。しかも、補欠合格や再募集といった複雑な手続きも不要となり、受験生と学校双方の負担が大幅に軽減されることが期待されています。

この制度がなぜ必要とされる背景には、今の茨城県の入試事情――特に「試験倍率の格差」という大きな課題があります。

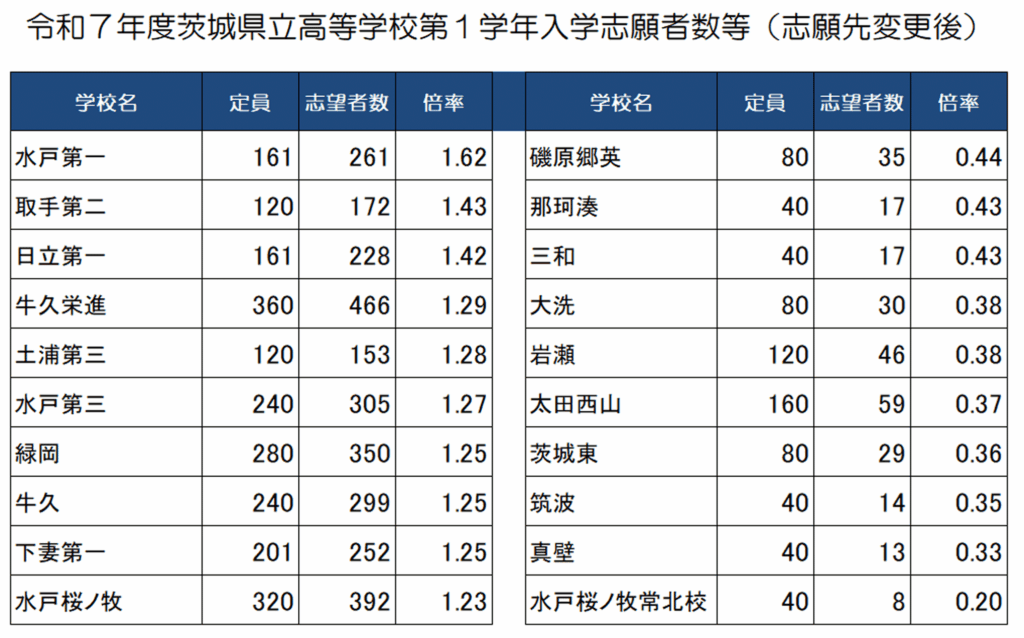

たとえば、令和7年度の入試資料によると、水戸第一高校は倍率1.62倍、取手第二高校1.43倍、日立第一高校1.42倍と、高い競争率を記録しました。一方で、水戸桜ノ牧常北校は0.20倍、真壁高校は0.33倍、筑波高校も0.35倍と定員の半分にも達していない高校もあります。

こうした倍率格差は、生徒たちの進路選択に大きな影響を及ぼしています。人気校では熾烈な競争に晒され、進学希望者が押し出されてしまう一方で、定員割れの学校では活気や教育環境の維持が難しくなるリスクが高まります。この問題を是正し、教育機会の均衡を図ることが、デジタル併願制度導入の重要な目的の一つといえます。

とはいえ、制度を導入するにあたっては、いくつかの課題も見逃せません。

まず、「採点の公平性」です。現在、茨城県では県内の公立高校が同じ問題を使用して入試を行っていますが、採点は各校ごとに行われています。もしデジタル併願制で複数校への出願が可能になれば、採点基準のわずかな違いが合否に直結する恐れがあります。受験生にとっては納得のいかない結果を生むことになりかねません。

次に、「試験内容の質の確保」も重要です。公平な採点を実現するため、記号選択式や短答式の問題が中心になってしまうと、「主体的・対話的で深い学び」を目指す現在の教育改革の方向性と矛盾が生じます。現場の先生方は探究的な学びを推進しようと努力している一方で、入試問題が旧来型にとどまっていては、中学校教育全体の進化を妨げることにもなりかねません。

これらの課題を乗り越えるために、次のような対応が必要になると思います。

第一に、採点作業の統一基準の徹底が不可欠です。県内全高校で共通の詳細な採点マニュアルを整備し、複数校にまたがる採点担当チームを組織するなど、人的にも組織的にも横断的な取り組みが求められます。

第二に、外部委託による共通試験の実施を本格的に検討すべきです。大学入学共通テストのように、専門機関が統一試験を実施すれば、記述式や探究型問題も安心して導入できますし、先生方の負担も大幅に軽減されるでしょう。特色を出したい部分については、各校または各県独自の試験(自己表現試験など)を併設する形も考えられます。

第三に、生徒・保護者・現場教員からの意見聴取を重ねることです。入試制度は、制度を作る側だけで決めてはなりません。当事者である中学生・高校生、そして現場の教員たちの声に耳を傾け、制度設計に反映していく必要があります。