公明党県議団は、「政治をもっと身近に」「地方自治を次世代へ」という理念のもと、若者や子どもたちに対する主権者教育の推進に力を入れています。特に、令和5年4月の地方自治法改正により、議会の役割や議員の職務が法律上明文化された今こそ、地域の将来を担う世代への関わりがますます重要になっています。

このような中、全国の都道府県・市・町村議会で構成される三議長会では、主権者教育を「国民運動」として展開する方針を掲げ、各地でさまざまな取り組みが進んでいます。もちろん、茨城県議会も例外ではありません。

茨城県議会では、県立高校の生徒による本会議の傍聴を積極的に受け入れています。また、令和3年には「県民との青空対話議会」を開催し、高校生・大学生との意見交換の場を設けました。そこでは、コロナ禍での学びの不安、社会の課題解決に向けた若者の提案、さらには若年層の低い投票率に対する思いなど、現場の声が真剣に語られ、私たち議員にとっても多くの学びとなりました。

こうした取り組みを通じて、子どもたちが「政治は遠いものではなく、自分たちの暮らしとつながっている」と実感できるよう、私たちも積極的に関わってまいります。

他県でもユニークな事例が展開されています。たとえば、群馬県では「GACHi高校生×県議会議員」というプログラムが行われており、議員が学校を訪れ、生徒のどんな質問にもその場で答える“ガチ”な意見交換が好評です。富山県では、高校生と議員が税金の使い道について議論する授業が行われ、大阪府では生徒からの政策提案を受けて議員が意見を述べる授業が実施されています。

これらの事例に共通するのは、議員と子どもたちが一方通行ではなく、双方向の関わりを通じて信頼と理解を育んでいる点です。

主権者教育とは、単に制度や仕組みを学ぶだけではなく、「自分のまちを自分で考える力」を育てることです。そしてその力こそが、地域をより良くし、地方自治を支える礎となると、私たちは確信しています。

今後も茨城県議会公明党は、若い世代の声に耳を傾け、その声を県政に反映させる努力を続けてまいります。そして、「政治をもっと身近に感じられる社会」「すべての世代が参画する民主主義」の実現に向け、地域と共に歩んでまいります。

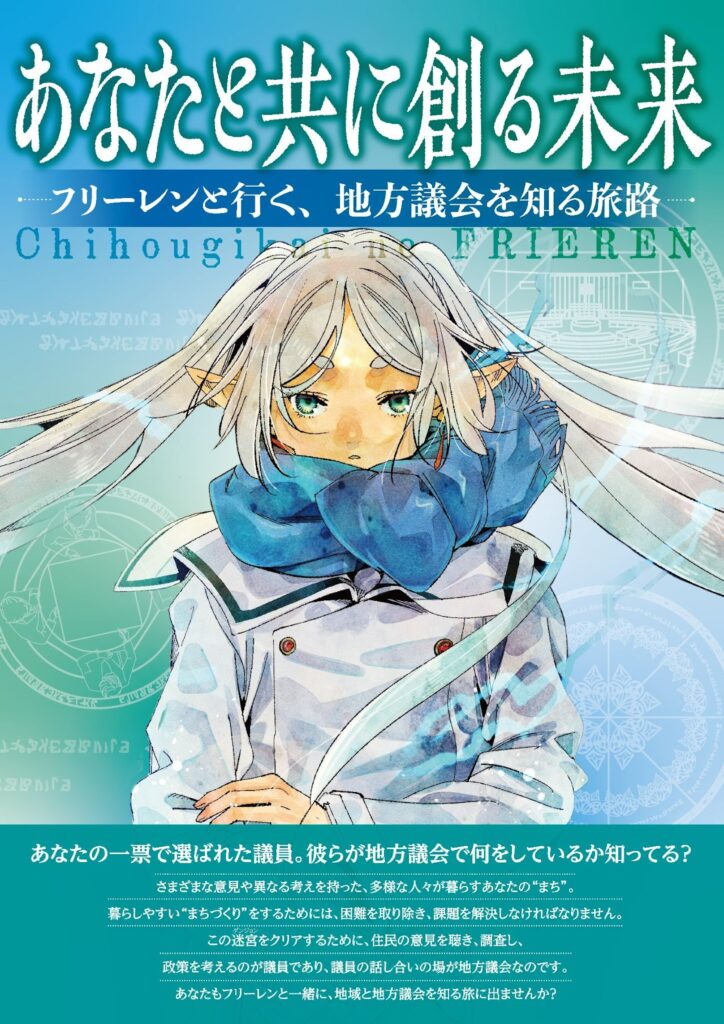

フリーレンと行く地方議会の旅──子どもたちの“主権者教育”を支える一歩

子どもたちや若い世代が「政治」や「地方議会」をより身近に感じられるパンフレットをご紹介します。

その名は『フリーレンと行く、地方議会を知る旅路』です。

このパンフレットは、人気漫画『葬送のフリーレン』の主人公フリーレンとともに、地方議会の仕組みや役割を“冒険”のように楽しく学べる構成となっています。地域の課題を「ダンジョン」に見立て、その課題に挑みながら、議員の仕事や地方自治の意味を理解していくストーリー仕立てです。

「議会って何をしているの?」「議員はどんな役割なの?」そんな疑問に優しく答えてくれるこのパンフレットは、難しい制度を学ぶ教科書ではなく、“自分ごと”として地域を考えるきっかけを与えてくれる「旅の地図」です。

“主権者教育”として「政治への関心を高めよう」と言うだけでは不十分です。大切なのは、「何かあったら議員に相談してみよう」「自分のまちの課題を一緒に考えたい」そう思ってもらえる環境と出会いの機会を創り出すことです。

このパンフレット“フリーレンと行く地方議会の旅”が伝えているのも、まさにそのことです。

「未来は変えられる。大丈夫、みんなが地域のことを考えて動けばいい」

そんなメッセージとともに、フリーレンは子どもたちを“民主主義の学校”である地方自治の旅へと誘ってくれます。

パンフレットには、議会を傍聴する、意見や要望を届ける、町内会やボランティアに参加する、そして将来は投票や立候補という具体的なアクションまで、身近にできる「まちづくり」への関わり方が紹介されています。

一人ひとりの声が、まちを、そして政治を動かす力になる。

その第一歩を、フリーレンと一緒に踏み出してみませんか?

📖『フリーレンと行く、地方議会を知る旅路』は、全国都道府県議会議長会の公式ウェブサイトで閲覧可能です。ぜひご覧ください。